元宵節は、春節から15日目にあたる節目の日。旧暦では、その年最初の満月にあたります。

台湾や中国南部では、旧正月を締めくくる行事として提灯を飾り、温かなスープ団子「鹹湯圓(シエンタンユエン)」を食します。湯圓は、その発音が「団圓(家族団欒)」に通じることから、家族の結びつきや円満を象徴するもの。丸いかたちは満月のように、満ち足りた暮らしや人生を表し、冬至や正月に食べることで「一つ歳を重ねる=成長や健康」を願う意味も込められています。

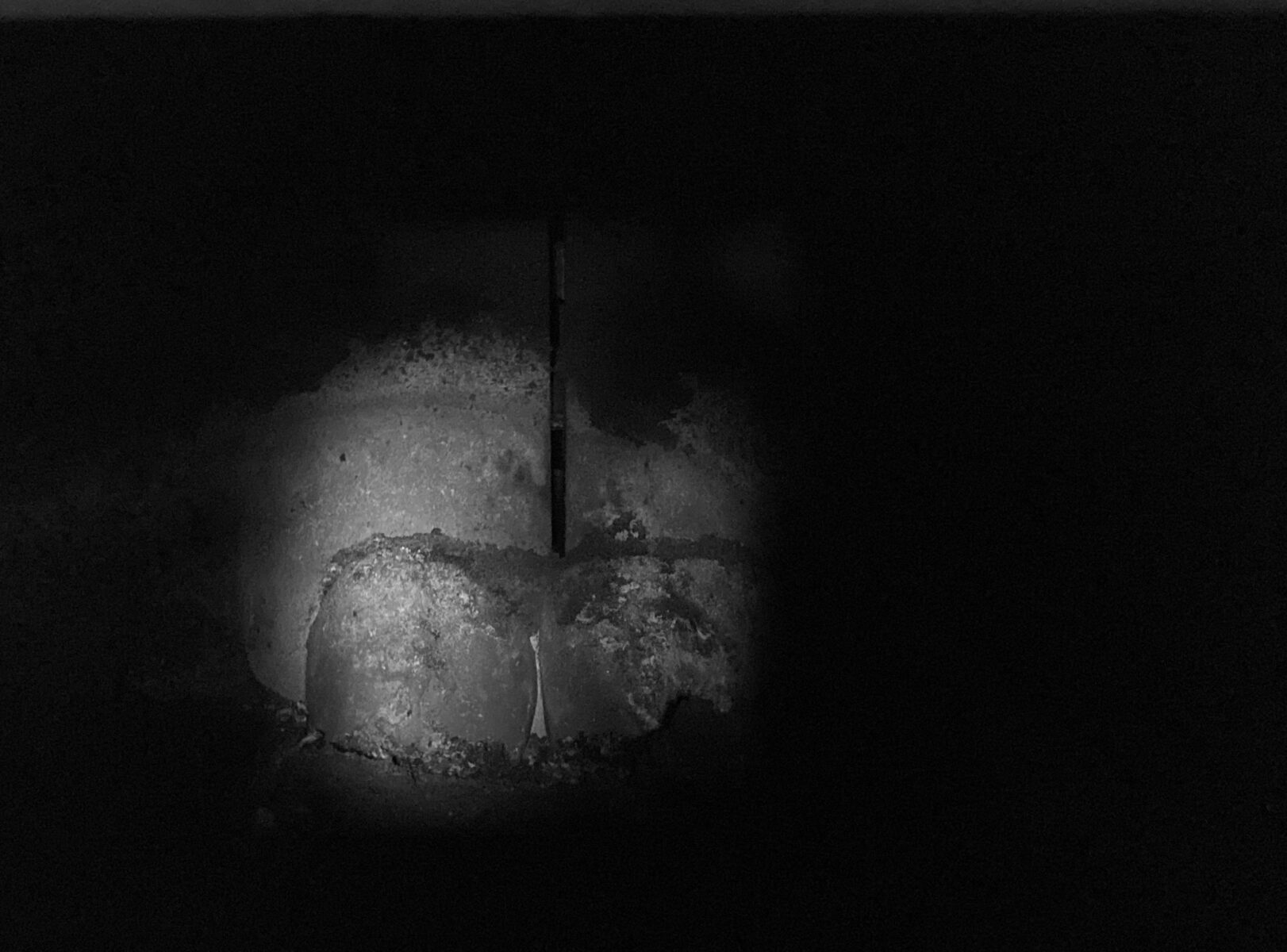

この茶会では、石井直人さんの土鍋や器に、台湾の小菓子と鹹湯圓を盛り込み、小慢の三種のお茶を添えて、旧正月を祝う時間をご用意いたします。湯気の立つ土鍋、やわらかな甘みと塩味、そして茶の余韻。

季節の節目に、からだと心をゆるめるひとときを、ご一緒できましたら幸いです。

毎回、薪窯から生まれる一枚一枚に、

驚きと新しい感動をいただいています。

美しく、そして少し歪みを帯びたものほど、

いっそう魅力があり、愛おしく感じられます。

その一枚一枚が、まるでアートピースのように心に響いています。

(謝小曼より)

“台湾小菓、客家鹹(塩)湯圓と三種の茶”

2月28日(土)

① 10:00〜

② 13:00〜

③ 15:30〜

(各回90分)

参加費:8,000円(税別)

会場:京都小慢 京都市上京区幸神町313

お申し込み・お問い合わせ:xiaoman.kyoto@gmail.com