12月

12:00-18:00

27日(土)

1月

12:00-17:00

1月10日(土)ー20日(火)まで、石井直人展を開催しております。

14日(水)は休廊します。

ー

12:00-18:00

24日(土)25日(日)

31日(土)

お知らせ

12月

12:00-18:00

27日(土)

1月

12:00-17:00

1月10日(土)ー20日(火)まで、石井直人展を開催しております。

14日(水)は休廊します。

ー

12:00-18:00

24日(土)25日(日)

31日(土)

雲南省 鶴慶県の龍珠村と霊地村で、白(ペー)族の人々によって伝統的に作られてきた「白棉紙(はくめんし)」を用いた活版印刷のカレンダー。今年の8月にgwen chanさんが雲南省を旅し、出合った手漉きの紙で制作されています。

この紙はカジノキ (BROUSSONETIA PAPYRIFERA)の皮から作られ、その起源は7~10世紀の唐代にまで遡ります。明代の朱応星による著作「天工開物」の中で、カジノキの皮から作られた紙は「棉紙」と記されており、これは古代中国で広く用いられていた呼び名です。白(ペー)族が生み出す紙は、山の湖き水を使用する製紙工程によって、ひときわ白く、通常の「棉紙」と容易に区別できます。伝統的には、サボテンや松の根が糊として用いられてきました。一枚一枚、手触りと風合いが際立った手漉きの紙です。印刷は、ベトナムの活版印刷工房にて行われています。月ごとに紙が変わり、新月と満月が記されています。

gallery白田にてご紹介しております。

soma folk

2026 letterpress paper mulberry calender yunnan china

サイズ:40×6cm

価格:8400円

11月

12:00 – 18:00

1日(土)2(日)

8日(土)9日(日)

22日(土)23日(日)

29日(土)30日(日)

金工作家の金森正起さん、文筆家の林琪香さんが、数年の時を経て、自ら造られた瀬戸の民家の文化施設。

初の展覧会に参加させていただきます。ものをつくる視点から視える手仕事のあり方、感じ方を、発信してくださる貴重な場が新しく誕生いたしました。これからの活動に期待を感じます。ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

開館記念展

10月19日(日)〜12月20日(土)

11:00〜17:00(金曜・土曜)

石井すみ子(あゐ)

石井直人(陶芸)

大室桃生(パートドヴェール)

小澄正雄(和硝子)

小林徹也(陶芸)

土屋美恵子(織)

中西洋人(木彫)

日置路花(書)

金森正起(鉄)

※10月19日は特別開館

※10月25・26日は14時まで開館

※その他の曜日はご相談下さい

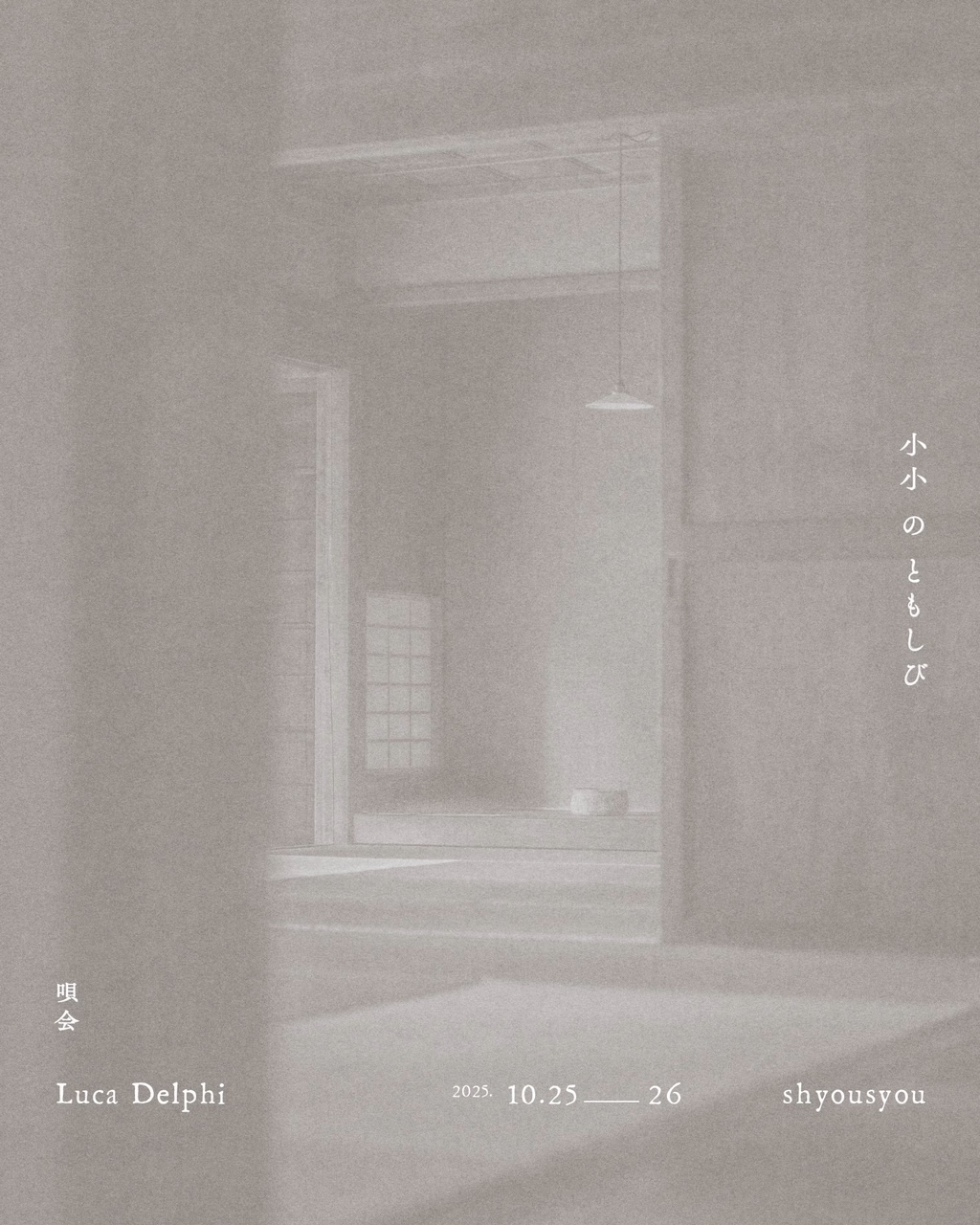

唄会

10月25日(土)26日(日)

Luca Delphi

15:00開場 16:00開演

費用 / 5000円(各日15名様)

ご予約は、メールにてお名前、人数、お電話番号を記載のうえ contact@shyousyou.comまで。

※10月1日 AM10:00よりメールにて受付開始

※ご応募が多い場合は抽選となる場合がございます。

※こちらからのご予約完了のメールをお送りして、受付完了となります。

※別途お茶代(500円)がかかります。

※同伴者1名につき、お子様お1人(高校生まで)入場可。

会場

小小

愛知県瀬戸市仲洞町36 (窯垣の小径内)

※お車などでお越しの方は、窯垣の小径駐車場(無料)をご利用ください。

お問い合わせ contact@shyousyou.com

▷▷詳細はこちら

あゐ畠 at Kumihama

10月

12:00-18:00

4日(土)5日(日)

11日(土)12日(日)

25日(土)26日(日)